No voy a tratar de dorar la píldora. Entre los titulares de las noticias que se ven a diario, el ruido mediático cortesía de un algoritmo que se cuela por todas las rejillas de las pantallas, la paupérrima situación de presente y con un futuro todavía más incierto y en ocasiones más lúgubre hace que a veces cada día se sienta como una pesada batalla y los ánimos o la esperanza vayan mermando. Desde luego hay días que son mejores y otros peores, y en los días mejores siempre habrá una persona capaz de mantener la esperanza, o sino alguien que garantice que la situación podría ser peor y jugar a un concurso de quien tiene los mayores problemas que no llegaría a ningún sitio. Generalmente la ciencia ficción a través de la distopia se ha atrevido a preguntarse qué pasaría en casos peores, donde el futuro fuera incluso más gris, el poder fuera más férreo y concentrado en un organismo/persona y donde las libertades ya no existieran. Por supuesto, el cine tampoco ha sido inmune a este género, creando verdaderas obras maestras.

Ambientada en algún momento del siglo XX en un futuro donde las máquinas poseen el control, un accidente con una mosca muerta que cae dentro de un ordenador causa un error burocrático, cambiando el apellido del rebelde Harry Tuttle por Harry Buttle, un humilde padre de familia. Ante esta confusión, Harry Buttle es detenido por parte de las fuerzas del Estado. A su vez, Sam Lowry es un burócrata del Estado encargado de solventar la situación de Buttle con su familia, una circunstancia que le permite conocer a Jill Layton, la mujer de sus sueños, y entablar amistad con el verdadero Harry Tuttle.

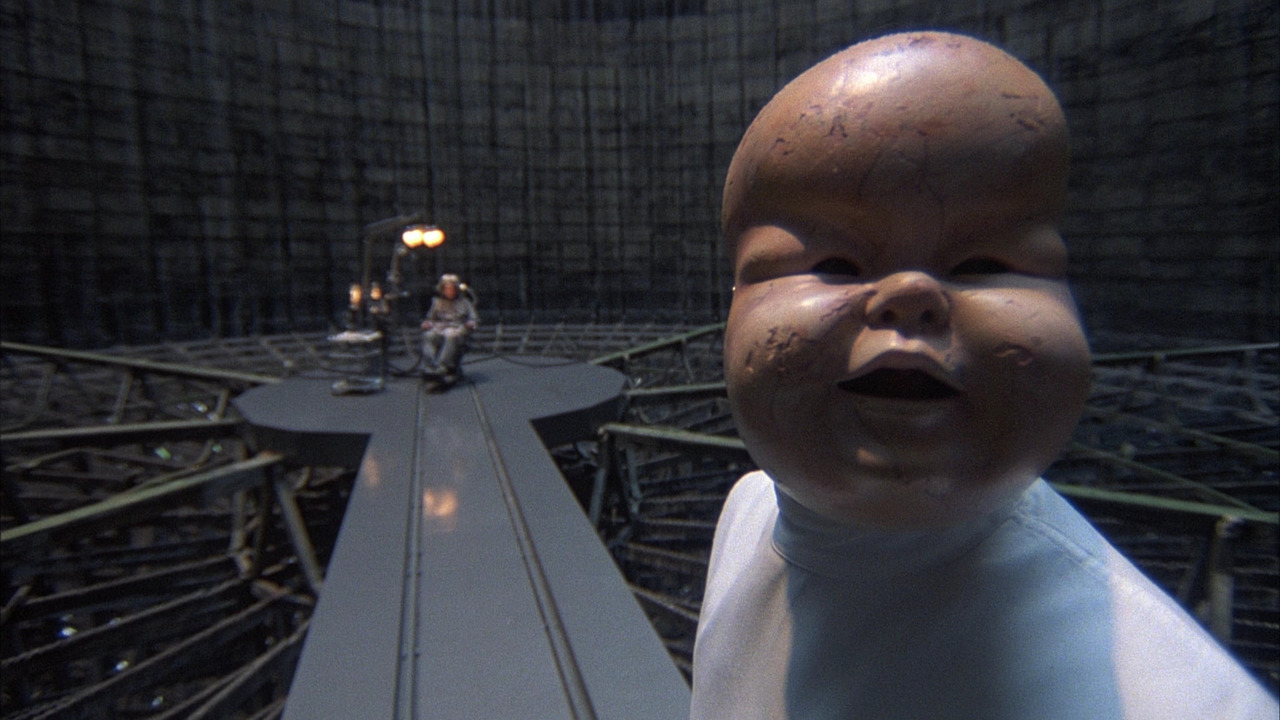

Quizás lo primero como buena distopia que llama la atención es la estética. Por un lado, la ambientación se siente conocida, pero con las suficientes sutiles diferencias para crear un halo de incomodidad de que por mucho que pueda ser familiar, hay algo distinto, algo raro. Los charlatanes siguen ocupando su lugar en la televisión con unas pantallas omnipresentes, pero en esa aparente calma inquietante la violencia aparece en los lugares más inesperados, reflejando que no pese al control tan firme siempre habrá espacio para la resistencia. Y pese a toda la ambientación tan gris que plantea, es extraordinario comprobar también desde las primeras escenas como la comedia juega un papel fundamental, creando una sátira perfecta entre todo ese ambiente deprimente. La interminable burocracia, los esfuerzos del sistema por ocultar sus fallos aunque sea vean perjudicados sus ciudadanos, el ímpetu excesivo y vergonzoso de las empleados por contentar al jefe si eso les garantiza un ascenso, la imposibilidad de la desconexión digital ya que todo el entorno son puros tubos industriales y pantallas de todo tipo, la obsesión con la cirugía plástica y los retazos de violencia oculta conforman toda esa sociedad distópica con claras inspiraciones de 1984 pero siempre con mucho humor.

Y si bien la ambientación es opresiva por todo ese entramado industrial, paredes grises gigantescas que parecen sacadas de edificios brutalistas y cubículos o despachos de las más horribles oficinas, la visión de Terry Gilliam parece más bien sacada de una pesadilla retro futurista. Hay espacio para lo cotidiano, pero siempre invadido por las pantallas donde todo el mundo ve lo mismo y consume lo mismo, por comida gourmet presentada como masas informes como si fuera la ultima moda, por una presencia militar permanente y por unos niños que ven la violencia sistémica como algo aspiracional. Por si fuera poco, Gilliam a través de las escenas oníricas desata su lado más propenso a la fantasía épica, unos sueños de caballeros de brillantes armaduras, doncellas en apuros y monstruos que parecen deformarse cuanto más avanza el filme. Es cierto que más allá de desplegar virguería estética que se queda grabada en la retina, los sueños llegan un punto que se vuelven repetitivos hasta el punto de poder entorpecer la historia principal y de cara al tercer acto toda esa atmósfera kafkiana, todas las subtramas deben llegar a un desenlace el ritmo se entorpece un poco, dejando de lado el worldbuilding pero con una violencia que no para de crecer hasta límites insospechados.

Además de las virtudes en cuanto a su diseño de producción, la capacidad de adelantarse a manías que seguirían vigentes con más fuerza en el futuro y de crear una sátira perfecta, hay que poner en valor el trabajo de sus actores. Jonathan Pryce como Sam Lowry tal vez sea la cara más visible de la sátira, demostrando un gran equilibrio entre el drama, la comedia, el sarcasmo y sin un ápice de miedo al ridículo, llevando a cuestas de sus espaldas gran parte del peso de la película. Y aunque Robert De Niro tiene un rol mucho más secundario, todas sus apariciones en pantalla son oro, pues aportan un punto de comedia más diferenciador.

En resumen, se trata de una distopia que, aunque sus influencias sean notables, gracias al ingenio del realizador británico sus ecos siguen vigentes en la actualidad con resultados espeluznantes.